不登校復活の道(ブログ)

240 一人で待てない次男

240 一人で待てない次男

家で一人で待てない次男は、私が娘の夏季保育の送迎で5分ほど留守にする事も嫌がりました。

「何で、送っていくんだ!」

「僕は1人では待てない!」

「淋しい!」

「でも幼稚園に付いて行くのは嫌だ!」

「妹を休ませろ!」

「何で妹が優先なんだ!」

「僕の意見を聞け!」

と夏季保育のある朝、毎日泣きわめき、私を叩きました。

もーーー!!!どうすりゃいいの!

と苛立っている気持ちを抑え、私は、

「次男、今まで、ずっと我慢してきたもんね」

「ずっと優先できなくて、ごめんね」

と根気よく謝りました。

「これからも嫌な事、悲しい事はなんでも教えてね」

「絶対怒らないからね」

「次男の気持ちが知れてお母さん嬉しいよ」

「ありがとうね」

「意見を聞ける様に、できる限り頑張ります」

と、根気よく伝え続けると、少しずつ落ちつき、車で付いてきてくれました。

根気がいるし、イライラもするけれど、叱って押さえつけるより気分がいいな!と思いました。

頭ごなしに怒らないようになると、頭に血が上るほどイライラする、という感覚が消えていきました。

少しずつ、そんな声掛けに慣れていきました。

239 夏休み明けの目標(長男)

239 夏休み明けの目標(長男)

私は夏休み中、毎日、必要以上に子供たちに抱き着いたり、話しかけたりしていました。

長男がゲームで勝って喜んでいたら、大げさに抱き着いて、一緒に喜びました。

私は、子供に触る事が苦手でした。

苦手、というよりも、日々、家の事や、子供のお世話をする事で精いっぱいで、ゆっくり穏やかな気持ちで、子供に触れ合う事に、意識を向けた事がありませんでした。

子供が寄って来なかったら、ラッキー、家事ができる!そんなふうに思っていました。

子供が楽しそうに、何かをして遊んでいれば、「よしよし」と思い、私から抱きしめに行ったり、膝に入れてテレビを見るような事をしていませんでした。

子供たちが安心するような、ぬくもりを与えられていなかったのだと思います。

長男とは、手を繋いで歩いた記憶もあまりありません。

長男は、小さな頃から、自分から抱きしめて!と言う子ではありませんでした。

私は、子供を外で遊ばせる事ばかりに一生懸命でした。

長男を抱きしめ、ゆったりと過ごす機会が少ないまま、次男が生まれました。

次男が生まれた後、長男が抱っこしてほしがっても、長男の要望にはあまり答えず、次男を優先していたと思います。

そんなふうに、長男と触れ合う事が今まで少なかったのですが、触れ合う事の大切さを知り、子供たちとのスキンシップを意識して、増やしていました。

・・・

夏休み後半、長男は体を動かしたくなってきているようでした。

毎日家に来るゲーム友達に、ゲームを中断し、

「今から外行こー!」

と、誘っていました。

全く部屋から出たくなかった長男が、体を動かしたい、とよく言うようになったのです。

・・・

それ以外にも、以前は自信がなく、マイナスな発言ばかりでしたが、

オンラインゲームで良い結果をだすと、

「俺天才かも」

とか言う日もありました。

明らかに、前よりも前向きな発言が増えていました。

・・・

私は、この子は、もしかしたら夏休み明け、学校へ行くのかな?

もし行きたがったら、私は、何をしたらいいんだろう?

と考えていました。

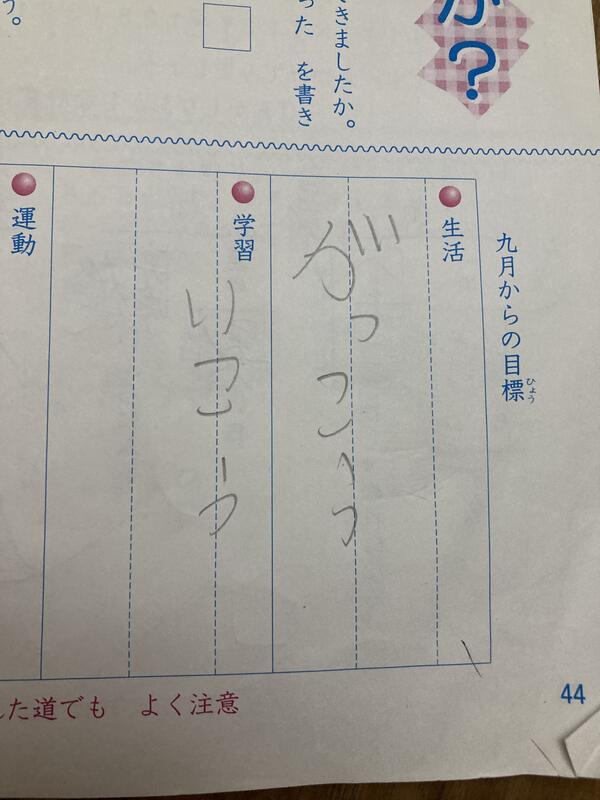

長男が夏休み日誌に、書いた目標。

↓

238 ゲーム依存を心配する

238 ゲーム依存を心配する

私は、毎日毎日15時間以上、ゲームしかしない長男、次男がゲーム依存にならないのか、と心配していました。

そして、また、いつもの先生に相談をしました。

「親が今までしてきた子育ての結果が、今の子供の状態を生み出したのです」

「親が、今まで、子供の気持ちに寄り添わず、親の身勝手な方法で子育てをしてしまった、子供に申し訳ない、という意識が、低ければ低いほど、現状は変わりません」

「ゲーム依存になっている子供は、ろくでもない、と親が考えているから、ゲームばかりしている我が子を罰したり、制限するという事しか、頭にないのです」

「ゲーム依存は、下手な子育ての結果です」

「子育てを変えれば、子の見方が変わります」

「子供への眼差しや、子供が興味を持ち、楽しんで、夢中になっている事への内容に、温かい眼差しが向けられます」

「子供の心を傷つけ、親子関係を悪くし、穏やかな生活を台無しにしたのは、親ですよ」

「自分の、今までの間違った子供への接し方を、これから、どう変えていくのか、それを考え、実行する事が、親の成長です」

「子供がゲーム依存になったらどうしよう、というのは、極めて、的外れですよ」

「自分の子供にしてきた、間違った子育てを棚に上げて、今目の前にいる子供の、悪い面にだけ、注意を向けています」

「子は、親次第です」

「親が、子供にとって良い親に変われば、不登校なんて、すぐ終わりますよ」

「不登校の親は、子供に、居場所を作ってあげたい、と言います」

「 親が、子供の居場所を奪っている事に、気がついていないのです」

「居場所を作ってあげる、と言うのは、上から目線です」

「上から目線である事に、気がついていません」

「だから不登校になります」

「ダメな親に限って、不登校の原因を外に求めます」

「学校が悪い」

「友達が悪い」

「世間が悪い」

「不登校は、時間だけでは、解決しません」

「親が変わらなければ、解決しません」

「親は、独りよがりをやめる」

「子供の気持ちを思いやる」

「子供の喜ぶことを進んでやる」

「これを心がけると幸せになります」

なるほど・・・

237 自立の早い子

237 自立の早い子

私は長男の不登校前、子供は、甘やかさず、1人で何でもやらせると自立する、と考えていました。

手伝ってはいけない、と思っていたのです。

「お母さん手伝って」

の言葉にも、

「できるでしょー、自分でやってね」

と返さなければいけない、と思っていました。

・・・

私がやれば早いけど、やれない子になってしまう、そんな気持ちで突き放していました。

転んで痛い、と泣いてきても、共感せず、

「大丈夫、大丈夫」

「泣かない、泣かない」

とするのが、良い母だと思っていたのです。

・・・

先生から教えてもらった事・・・

子供を抱きしめることが出来るのは、小学生まで。

ちゃんと愛情に満たされると、自立が早い。

愛情に飢えた子は、仕上がりが遅くて、手間がかかる。

ひねて、いじけて、自己中で、嫌われ者になります。

本当は、その子には、愛が足りないだけで、可哀想な子なのです。

沢山抱きしめて、子供の心の声に、共感しましょう。

236 長男が次男をいじめる理由

236 長男が次男をいじめる理由

長男は、次男に、嫌い、汚い、などと言い傷つけました。

長男の次男嫌いの原因は、次男に母親の愛情を略奪された恨みのようでした。

長男に、

「小さい時、淋しかったよね、ごめんね」

と、何度か言いました。長男は、

「淋しかった」

「次男がうちにがいるから、お母さんが僕と遊ばないと思ってた」

「だから、次男を、殺してやるーと思ってた」

と話してくれました。私が、

「今からでも沢山遊ぼうね!」

と言うと、長男は、笑いながら、

「まー、いーよ」

と言いました。

・・・

私は、長男が幼稚園に入る前、毎日、お弁当を持って、朝から晩まで外に連れて行って遊んでいました。

長男は楽しく過ごしている、と疑ったことはありませんでしたが、何かがズレていたのだな、と思いました。

・・・

そんな長男には、こんな声掛けをアドバイスされました。

「お母さんは、お兄ちゃんが我慢してくれたおかげで、随分と助かったんだよー。ありがとうねー」

「でも、辛かったよね、わかってあげられなくて、ごめんねー」

「長男に、1万回謝って、出し惜しみした愛情を今からきちんと与えて下さい」

「とにかく、愛を!」

235

235 キャンプ場にて

2022年8月20日

夏休み後半。

この頃の長男を、家に1人で置いて家族が出かけると「さみしい」と嫌がりました。

家族が家にいないのは寂しい、でも、自分は外出せずに家にいたい。

下の子達と私が出かけて帰ってくると、

「僕も行きたかったのに」

「寂しかった」

と言います。

昼夜逆転なので家族の出かける時間には絶対に起きておらず、起こしても、

「行かない」

と言いました。

娘はまだ3歳で、どこかへお出かけしたい。

次男は朝から起きているけれど、ゲームをしていたい。

次男は、ほんのわずかな時間、10分でも、1人で部屋にいる事ができないので、私と娘だけで出かけられない。

長男が家族以外を嫌がるので、人を家に呼べない。

という状態でした。

結果、平日は家族全員で部屋にこもる以外、選択肢がありませんでした。

・・・

私は、今までのように、必死にちゃんと子育てをする事を止め、何とか力を抜けるように、と過ごしていました。

子供たちの寝る時間、だらだらゲームをしている事、食事の時間に食事をしない事なども、何も言わないようになりました。

抜く努力を頑張りました。

・・・

主人に全然下の子を遊ばせられない、どこかへ行こうと相談し、近場のキャンプ場に行く事になりました。

長男にキャンプに行こう!と誘うと、のりのりではありませんでしたが、

「いいよ」

と言いました。

近場のキャンプ場だったので、長男が帰りたいと言ってもすぐに帰れるように、2台で出発しました。

キャンプ場に着いても、長男と次男はバンガローにこもり、ゲームをしていました。

それでも、バンガローの目の前を流れている河川敷に行き、笑顔で話をしている長男を見て、とても嬉しかった記憶があります。

ずっとゲームは手から放しませんが、表情が明るくなったな、と感じていました。

長男よりも、次男の方が、表情がなく、元気がありませんでした。

・・・

次の日、長男は、なぜか、朝8時に起きてきました。

近くの公園までの散歩に付いてきてくれました。

とてもご機嫌で、妹と沢山遊んでいました。

・・・

朝はとても元気に見えたのに、帰り道の車の中で、とても機嫌が悪くなりました。

娘が元気に歌を歌っていると、

「うるさい」

「黙っていて」

「小さいからって何で、皆、妹が可愛いんだ」

「かわいくない」

「嫌い」

と車内が凍り付くような言い方で言いました。

娘は状況は理解していませんが、次男はまた、凍り付いていました。

私は、どう対応したら良いかのか分からず、

「うるさいの、嫌なんだね」

「疲れちゃったかな」

「ごめんねー」

と言い、それ以上は黙っていました。

長男の機嫌によって、家族が左右されました。

・・・

今の対応をしていれば、こんな事が自然と消えていき、平和になるのだろうか?

その事を先生に話すと、私が、物事の捉え方を変えるよう言われました。

「悪い面に着目しない」

「お兄ちゃんが一緒に来てくれて、良かった」

「家族でお出かけできて良かった」

「良い面だけに、着目してください」

「お兄ちゃんが、冷たい言葉で楽しい雰囲気を凍らせる、その言葉の使い方や態度や姿勢も、誰かの真似をしているだけです」

「誰かがやっているのを見て、自分もして良い、と考えるようになるんです」

「良い流れが出来て、いつも優しい思いやりに包まれた雰囲気の中で育った子は、穏やかで親切です」

「環境を変えると、子供は影響を受けやすいので、どんどん変わってきます」

「劇的に変えたかったら、劇的に変えるのです」

と先生が言い、私が、

「長男が、波が凄いです」

と伝えると、先生は、

「波がある、ということは、良い波がある、というふうに捉えます」

「悪い波は、子が親を試している時です」

・・・

次男は凄く調子良いかと思えば、こちらが、とても謙虚に接していても暴言気味な受け答えが多く、とにかく、ふてくされていました。暴言を吐かれた時は、

「お母さんは、そうゆういい方されると悲しいな」

と一言だけ言い、あとは、切り替えて楽しい話をする様に心がけていました。

注意して、正さなければ、の気持ちがなくなり、子育てがずいぶん楽になっていました。

このまま頑張ろう、と思い、子供たちに何かを頼むときは、

「お願いできますか?」

「やってくれると助かります」

と言い、やってもらえなかったらスルーする事をできる範囲で頑張っていました。先生からは、

「良い流れが出来てきているので、焦らなくて良いです」

「子育てに、手遅れなんて事はないのです」

「必ず、修正できます」

「信念を持って」

「子供たちの良い面は、生まれつきです」

「元々あるのです」

次男の暴言の時は、別の話をして気をそらしたり、ごまかしたりはせず、

「辛かったんだね」

「よく我慢してくれたね」

「凄い子だね」

と伝え、しっかり抱きしめるように。

「辛い気持ちに寄り添い、共感することで、心からのなぐさめになります」

「暴言を吐いている本人が1番辛いのだ、と考えて下さい」

と教えていただきました。

「長男には、弟に優しくした時に、たくさんありがとうを!伝えるように」

「子供たちは、『僕は、ちゃんとやっても、良い部分を、ろくに見てもらえなかった』悪い事をしたらお母さんが注目する、悪い事をする事で、お母さんに構ってもらうという癖がついています」

「そもそも、子供にずっと辛い思いをさせてきたのです」

「子供たちが愛に満ち溢れれば、ゲームにしか興味がない生活ではなくなります」

「愛が足りてくると、色々な事が輝いて見えてくるのです」

「今のやり方を続けていれば、自然と、よくなりますよ」

「常に、深い愛を与えましょう」

と教えてもらいました。

234 過保護の意味

234 過保護の意味

夏休みに入ると、長男は、

「運動したいな!縄跳びしたいな!」

など、体を動かしたがることが増えました。

家の中で、すれ違う時に、私に抱き着いてくることも増え、関係は良好でした。

オンラインの件で、信頼の貯金をなくしたような気がしていましたが、今はオンラインも繋ぎ平和になりました。

先生からは、何度も、

「息子さんは、お母さんに、甘えたいのです」

「それが、足りていませんよ」

「今までの、子育ての手抜きを、ちゃんと穴埋めするチャンスです」

「大事な事を手抜きすると、必ず、ツケが回ってきます」

「不登校になったのが、早い時期で良かったのですよ」

「しっかり構ってあげて、乳離れを緩やかにさせてあげましょう」

と言われていました。

・・・

この日は、機嫌の良い長男が、

「お母さん、チャーハンの作り方を教えて」

と言い、一緒に作りました。

・・・

不登校当初、私は根本的に【過保護】の意味をはき違えていたと思います。

【過保護にする】=好き勝手にさせる、規制をしない、自由にさせる

そう思っていました。

言い換えれば【構わないでおく】そんな感じでした。

・・・

長男が不登校になってすぐ、克服ママに相談し、【過保護】にするように言われていました。

自由にしているのに、長男の情緒が乱れると、私は心の中で、

「何でも言う事聞いてるじゃん」

「まだ、何が気に入らないの?」

という思いが、頭の片隅にありました。

【自由にさせて、心を満たそう】と思っていたつもりでしたが、【この子の心を温めよう】【心の傷を癒そう】という気持ちがなかったのかもしれません。

心を温めて、幸せになってほしい!という気持ちよりも、好き放題にさせておけば、回復するのかな?

なんとか、私も、家族も、この地獄から抜け出したい、そんな下心がありました。

その結果、些細なきっかけで長男とぶつかりそうになると、

「こんなに好きにさせてるのに、何の文句があるの?」

と言ってしまう事がありました。

それが、長男をまた、負の世界に引き戻すだろうと分かっているのです。

それでも、私はどうしても、自分の感情を優先させてしまう時がありました。

「今まで頑張ってきた全てをぶち壊してしまう!」

そう思いながら、ストレス感情に負け、長男の傷つくことを、本人の目の前で言ってしまうのです。

私のストレス発散のために、何か月もかかって積み上げてきた信頼の貯金は崩れ、その後の家庭の雰囲気が悪くなるのです。

そんな私を叱り、注意する人はいませんでした。

主人は、見ていても、指摘をしてくる事はありませんでした。

・・・

そんな中途半端な心持ちで長男に接していても、1年間の取り組みで長男に、だいぶ変化がありました。

家の中ではとても穏やかで、弟妹とも争う事はあまりなくなりました。

その後、私は、先生の指導法に出会い、教えていただいた【ありがとう】を言いまくり【貢献】に感謝を伝え続けると、長男はすれ違う時に、私に、抱き着いてくるようになりました。

先生の事細かな指導により、上手く、心から、子供たちに関わる事ができるようになっていきました。

・・・

好き放題にさせておけば良いいんでしょ!と思っていた私が、【ありがとう】と【貢献】への感謝をプラスする事で、子供の表情は一気に明るくなったのです。

233 親の在り方

233 親の在り方

・子供に、問題が起こったら、お父さんも巻き込んで、家族で話し合う雰囲気を常につくりましょう

・不登校に関しても、なんとなく不安、と、感情的なこじれを作るのは、時間の無駄です

・子供は、話を聞いてもらえる、という体験から、自分が、大切にされている、と実感できます

・不登校の今は、親にとってのチャンスの時ですよ!

・話も聞かず、頭ごなしで、問答無用の親に、子供は心を開きません

・まず、大人が、聞く姿勢を取ってください

・次に、子供が、その姿勢を真似します

・逆の順番は、無理です

・親が賢いこと

・優しいこと

・思いやりがあること

・やる気に満ちあふれていること

・人を受け入れていること

・積極的なこと

・失敗を恐れないこと

・礼儀正しいこと

・相手の立場を重んじる姿勢をもつこと

・良い見本をみせましょう

・自制心のある親なら、子供にもそれがおのずから備わっていきます

・常に、良い見本を見せる

・人間なので、失敗はつきものです

・他人の失敗をとやかく言わず、許す、受け入れる

・失敗は成功のもとを合言葉に、チャレンジを大切にする

・子供のやりたい、の気持ちを最優先に

・いつも励まして、たくさん、【ありがとう】って言ってあげて下さい

・そんなふうに、育ててもらって、不登校を続けている子供はいません

・逆ばかり、徹底的にやられた子が、不登校です

・勇気をくじかれ、自分に自信が持てないのです

・他人の評価が、自分の存在の意味を決めていると勘違いして、いじけまくるのが、不登校の子供です

・そうではないのだ、あなたは、今のあなたで良いのだ!

・あなたは、あなたらしく

・その価値を、私は疑ったことなどありませんよ、というのが親の役目です

・やらないで欲しいことばかり、たくさんやりました

・子供の事をたくさん、愛して下さい

・可愛い子どもたちと、今、この時を、思いっきり楽しんでください

・子供は、ただ、ただ、愛すれば良いのです、あとは全部、余分なことです

・人にやられて、嫌なことは、親でも、しない!

・人にされて嬉しいことは、どんどん自分からやる

・全部、自分にも、子孫にも返ってきます

・そうやって、日々を、愛に満ちた時間にするのです

・行動が、幸福を呼ぶのです

・良いことは近くで見つかる。悪いことを見付けたら、遠くを見よう。

・今日もいい日。明日もきっといい日

232 先生へオンラインゲームの相談

232 先生へ、オンラインゲームの相談

オンラインまで自由にやらせていいのか?と相談すると、先生からは、

「まだ、子どもをコントロールしているのですか?」

「なんでも、子供の好きにやらせて下さい」

「どうなろうと、本人の問題です」

「ほっといて、自分で報いを受ける」

「転ばぬ先の杖が、1番人間をダメにします」

「ありがとう活動をきちんと続けて、愛と絆の確信を得られていった先は、ちゃんと、自分で決めて頑張れる子になります」

「親がとやかく決めて、言うことを聞かせて、あー、いい子だなぁ、よかったよかった、って、そんな事やってばかりいるから、ろくな事が起きないんです」

「子供には、【ありがとう】を伝え、愛情とスキンシップを沢山与えて下さい」

と言われました。

そう言われても、私は、9歳で昼夜逆転している子に、オンラインを規制せず、約束も一切なしにするのは不安と恐怖がありました。

私にとっては、脳が震えるほどの恐怖でした。その事を伝えると、

「お母さんは、不登校児には、どんなルールが必要で、守らせたいと考えますか?」

「不登校は、どうやったら治ると考えますか?」

「ゲームをやめ、生活のリズムができると、不登校は終わると思いますか?」

「ルールをきちんと決め、厳密に守らせ、守られなければ罰を与えて、学校復帰を目指すのですか?」

と聞かれました。私は、

・不登校が終わるのは、心が、今の自分のままで良いのだと、本人が、自分自身に自信を持てた時だと思っている事

・生活リズムも、無理矢理起こしても無駄な事

・そんな思いから、この1年ずっと、長男を自由にさせてきた事

・先生に言われるまでは、ありがとう作戦はしていなかった事

・ただただ好きにさせて、頼まれた事を快諾していた事

・長男の不登校の原因は、次男が生まれてから母親に見捨てられるのではないか、母親は僕を嫌いなのではないか、という不安から。不登校解決は、その不安を取り除く事だろう。

と答えました。

先生が、

「僕もそう思います、不登校の原因はそのことだけ、と決めましょう」

「愛されていないのではないか、という不安を取り除き、安心したら、どんなにオンラインが楽しくても自制します」

「安心感を得て、自分自身に自信がつけば、他にもやりたい事がたくさん出てきます」

「不登校の原因を、親子関係の問題と捉えて、しっかりフォローして下さい」

「親子関係は改善しますし、行動性もかなり変化してきます」

「小さい子でも、きちんと信頼してあげれば、それに答えようとします」

「子どもは、信頼された時に、成長します」

「子供が、親にとって、耳の痛いことを言っているときは、親自身が、自分を振り返るチャンスです」

「子供は、お母さんに、しっかり愛してもらって、抱きしめてもらって、信頼してもらって」

「人として、すっごく大切な、安心感、安らぎを体験すると、本来の良さが、どんどん引き出されてきます」

「ゲームしか楽しみがない子になったら、どうしよう。と、心配する必要はありません」

「学校に行くのか、行かないのか、自分で決められます」

「自分で決めて、いろんな不安も、自分で乗り越える自信が出てきます」

「出てこないかもしれません。でも、少しずつ、少しずつ、受け入れられるようになるのです」

「自分を、受け入れてもらえた体験が、何より大事なのです」

「その体験を経て、他者も受け入れられるような器ができてきます」

「親が、自分を受け入れてくれないと思っている子は、他の仲間を受け入れられません」

・・・

それでも、なお、私が、今の長男の生活に、オンラインゲームは不安と恐怖がある事を伝えると、先生は、

「不登校も、ゲームに埋没してしまうのも、それ自体が悪いことではありません」

「お母さんは、子供を自分の思い通りしたいだけですよ」

「思い通りにコントロールできないことに不安を覚えています」

「子供に対して『私の言うとおりにしなさい!でないと、不安だ!』と思っています」

「子供は、親の言う通りになんてなりません」

「子供は、親を10,000回試します」

「痛いところばかりを攻撃してきて、親は何度も、試されます」

「親がその都度、その攻撃に対し、切れて、信頼の貯金を使い果たすのではありませんか?」

「子供の悪い面に着目するのはやめて、子供の良い面、家族への貢献に着目してください」

「やりたい放題やっていても、それが、とても熱中していたり、兄弟仲良く取り組んでいたり、こころから楽しんでいるとか、それなら、良いのです」

「それを続けていくと、子供は、自己受容感をたくさん、味わっていきます」

「理解され、受け入れられる、という体験を、たくさんできます」

「感謝されて、自分の存在の価値に気が付きます」

「割とイケてる自分を、好きになれるでしょう」

「それが、人間の本質的な強さになります」

「今まで、他の人に何か言われる度に、絶望していた生き方が、変わってくるのです」

「自分が、好きになれる」

「誰かに、本当に好きになってもらえて、はじめて、自分の良さに気がつけるんですよ」

「子供たちをとにかく抱きしめて下さい」

「心から、安心できるように、スキンシップを取ってください」

そうアドバイスをもらいました。

自分の不安を取り除くために子供をコントロールしている、と気が付き、私は長男とオンラインゲームを繋ぐ約束をしました。

231 オンラインゲームについて

231 オンラインゲームについて

2022年8月18日

いつもは我が家に友人が来てゲームをしていますが、この日は、珍しく、長男がいつも遊んでいる友人の家に行きました。

そこで、オンラインゲームの話になったようです。

迎えに行くと突然長男が、

「お母さん、僕、オンラインやりたい」

と言い始めました。

長男は、やりたい事を我慢する事が苦手です。

長男は【大乱闘スマッシュブラザーズ】が大好きで、それをオンラインでやりたい!と言い出しました。

私はゲームの知識が全くなく、オンラインは怖い!というイメージがありました。

その時期、長男は少しずつ誰もいない校舎に入れるようになったり、学習に取り組んだり、私の目には回復しているように見えていました。

もともとハマると、長男は、何時間もぶっ遠しでゲームをしていました。

私は、

「対戦相手が永遠にいるなんて、信じられない、怖すぎる!」

と恐怖心しかありませんでした。

長男は、サッカーそろばんの習い事へ行っても、なぜか、最後の一人になるまで帰る事の出来ない子でした。

オンラインなんて始めたら、永遠に対戦相手がいて、折角回復してきた長男が、またゲーム三昧の日に舞い戻ってしまう。

私はそんな不安を抱えていました。

そして、オンラインをやりたいと言う長男に、

「は?何言ってるの?まだ4年生には早い!」

と、話も聞かずに、即答しました。

説得する力がないので、嫌そうな雰囲気で、怒って相手を諦めさせるのです。

すると長男は、話も聞かずに、NOと言う私に対して、

「お母さんは、僕の気持ちがわからない!」

「お母さんはいつもそうだ!」

「お母さんに言うだけ無駄なんだ!」

と言って泣いて怒っています。私が、

「友達、オンライン繋いでるの?」

と聞くと、

「繋いでない!でも、よその家は関係ない!」

「僕がやりたいの!」

と言います。

「他の子は我慢できるんでしょ、親がダメって言ったら我慢できるのに、なんであんたは我慢できないの?」

「何でもかんでも思い通りじゃん!」

「今だって、どれだけ自由な生活してるの?」

そんな事を、私は長男に言ったような気がします。そして長男が、

「お母さんは僕を信用していない!」と言い、私は、

「今の生活でどうやったら信用できるの!できる訳ないでしょう!」

と言い、一気に長男との関係が険悪になりました。

そして私は、ほらね、何か一つでも注意したら、すぐに関係がおかしくなる。

この子は思い通りにさせておけばいい子だけど、思い通りにならなければ、すぐ怒る!

と、長男を【我慢しない子】【わがままな子】と決めつけていました。

・・・

主人に相談すると、

「今の生活にオンラインなんて、エスカレートするからやめた方がいい」

と反対していました。

姉たちに相談しても、

「今は怖いよねー、オンラインはハマるっていうよね」

「まだ小さいし・・・」

「折角、学校にも少し行けるしね・・・」

とやはり反対でした。

どんなに考えても、どうする事が良いのか分かりませんでした。

長男は、その後も、ずっと、

「オンラインを繋いで」

と、言ってきて、その度に私と険悪になりました。

私は困り果て、自分では解決できず、また姉から紹介してもらった先生に相談したのです。